BUNACO技術の誕生

何にも使われなかった「橅」

世界最大級のブナの原生林、世界遺産「白神山地」があるように、青森県にはブナの木が豊富にありました。

ブナは「天然のダム」と呼ばれるほど保水力に優れた木です。

しかし、幹に水分を多く含むブナは、建築材としては、狂いが大きく、腐りやすく、従来の木工加工技術では乾燥が難しかったため、利用できる木材にはなりませんでした。

そのため、枕木や薪などにしか使われず、「役に立たない木」として戦後は大量に伐採されていました。

青森のブナを活かしたい。

「BUNACO技術」の開発

そんな青森のブナを有効活用するべく着手したのが、1950年代当時の青森県工業試験場(現 青森県産業技術センター)です。

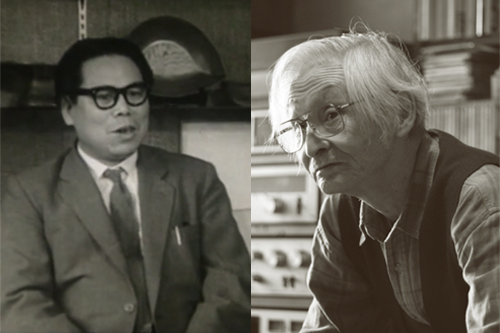

ブナコの技術が発明されたのは1956年。当時の試験場長 城倉可成氏と漆職人の石郷岡 啓之介氏の共同研究による考案でした。

ブナの加工のしにくさと、狂いが大きいという欠点を解消した上、従来の削り出し製法に比べて少ない資材で木材が活用できるという画期的な技術でした。

弘前本社工場

ブナコの本社工場は、ブナコの技術が開発された1950年代当時の青森県工業試験場があった青森県弘前市にあります。

戦前に建てられ、かつては厩舎(馬小屋)などにも活用された趣きのある木造建築を現在でも活用しています。

※本社工場では見学などは受け入れておりません。

西目屋工場

元小学校の廃校舎をリノベーションして活用しているブナコの第二工場です。

世界最大級の“ブナ”原生林「世界自然遺産白神山地」の玄関口「西目屋村」と、“ブナ”を活用するために生まれた「ブナコ」

”ブナ”の縁をきっかけに、2017年より第二工場として操業を開始しました。

西目屋工場では、工場見学や製作体験を実施しています。

革新的な技術が、

新しいデザインを生む。

平面から立体へ。

コイル構造のユニークさ。

BUNACOの製法は、テープ状にしたブナ材をコイルのように巻き、押し出して成型するという独自なものです。その際、テープの巻き方やずらし方を変えることによって、実に様々なフォルムを生み出すことが可能です。

これはブナの特性であるしなやかさと、熟練した職人による技術があるからこそできるものです。

製作工程

1.ブナの木を薄い板状に加工

ブナの丸太を回しながら切り出し、厚さ1mm長さ2m程度の薄い板状(単板/タンパン)に加工します。

2.加工した薄い板を細いテープ状に裁断

作る製品に合わせ、ブナの薄い板を5mm〜20mm程度の様々な幅に裁断します。

3.ブナのテープをコイルのように板に巻き付けます

作る製品の大きさに合わせ、ブナのテープを何本も継ぎ足しながら巻き上げていきます。継ぎ足す際、テープは接着しません。

気温や湿度、使用する材質による材料の見極めや、細かな力加減など、職人の優れた技術が必要な工程です。

"ブナコ"の由来のひとつはこの独特な工程にちなんでいます。

BUNA(橅/ブナ)+Coil=BUNACO

4.テープを巻き付けた平らな板を立体的に成型

テープを少しずつ押し出し、ずらしながら形を立ち上げ、美しい形になるよう調整しながら成型します。

成型する際、職人は作業道具として主に湯飲み茶わんを使います。ブナコの製法が生まれた当時から変わらないユニークな特徴の一つです。

5.研磨・穴埋め・塗装工程

テープを重ね、成型することにより生じる隙間を、一つずつパテで埋め、研磨、塗装を施します。

この工程では、職人が手作業で1mm以下の細かな隙間をひとつひとつ丁寧に埋め、何度も塗装と研磨を繰り返しながら磨き上げていきます。

研磨・穴埋め・塗装の3つの工程を繰り返し行うことで、より品質の高いブナコ製品が完成します。

6.完成

職人の手によって一つ一つ作り出された、ブナコ製品の美しさと独特な優しい質感をぜひお楽しみください。

環境にやさしい「ものづくり」

高い品質と安全性

BUNACOは水分が多いことが弱点のブナ材を薄いテープに加工することにより、十分乾燥させることができ、ブナ材の弱点を克服しています。

ロクロ挽きによる製法など木を削って作る製法に較べ、少ない木材資源で加工することができる環境にやさしいエコな製法です。

もちろん、海外でも使用でき食器は体に安全な材料を使用し耐水性にも優れていますので、安心して使えます。